薬で治す歯周病治療

歯周病が薬で治る!?

歯周病治療といえば昔から歯磨き指導と歯石を除去したりする歯のまわりのお掃除がどの歯科医院でもされている基本的な治療です。

しかし、この基本的治療をしても、一生懸命歯磨きしても、なかなか歯肉の炎症が取れず、歯肉の腫れや出血・口臭で悩まれ、歯周病で歯を失う方がおられることも事実です。

ところが、簡単に薬で治す方法がみつかったのです。

原因である菌を特定し、薬でその菌を退治する事ができるようになったのです。

この治療法は21世紀に入ってから行われている方法で最新式の治療方法「顕微鏡を使った歯周内科治療」です。

歯周内科学とは

歯科界の新しい分野「歯周内科学」。これまでとまったく異なった新しい考え方。お薬で歯周病を治してしまう治療の総称です。

歯科にあける2大疾患といえば「虫歯」と「歯周病」。

これは現在の歯科医療においては、感染症であるという結論になっています。

では、なぜ感染症なのに治らないのでしょうか。

医科において一般的な感染症は風邪です。

一般的な風邪であれば医師の指示に従ってきちんと薬を飲めば、ほとんどの場合、治ってしまいます。

では、歯周病も同じように治らないのでしょうか。

現在の歯周病治療は外科的な処置が主流です。

しかし、それは歯科医師が特殊な技術を持ち、患者さんも歯磨きがうまくできるという厳しい条件下でないと、良い結果が生まれないのです。

どんな条件下においても同じ方法で、簡単に良い結果が生まれる方法はないものかと、多くの歯科医師が知恵を出し合った結果生まれたのが、薬で歯周病を治す歯周内科という治療法なのです。

歯周内科治療の治療方法

この治療方法には4つの大きなポイントがあります。

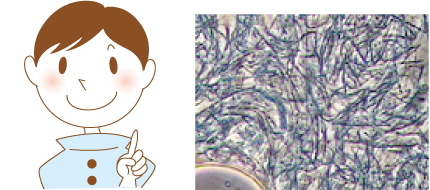

① 位相差顕微鏡での菌の確認

② 細菌の除去薬剤の内服

③ カビの除去薬剤あるいは、カビとり歯磨き剤での歯磨き

④ 除菌後の歯石とり

特に①は非常に大きなポイントです。

位相差顕微鏡でお口の中の菌を確記しなくてはなりません。歯周病菌がいるのか、カビが多いのか、あるいは非常にきれいなのか。位相差顕微鏡で確認しないと、お薬の選択ができないのです。

歯周内科について (国際歯周内科学研究会HPより引用)

| 歯周内科治療は位相差顕微鏡検査・リアルタイムPCR検査で、お口の中に感染している細菌・真菌・原虫などを特定し、動画管理システムに記録しそれらの微生物に感受性の ある薬剤を選択し、微生物叢を非常に綺麗な状態に改善することで歯周病を内科的に治す治療方法です。治療前の非常に汚れた微生物叢が治療後 は非常に短期間で綺麗に改善し、術前・術後の状態が一目瞭然に画像で示されるという利点があることが知られています。

また、はっきりと自覚 できる程、歯茎からの出血や排膿が短期間で改善されます。以前は、長時間歯磨きや外科治療によって1~2年の治療期間でそのような綺麗な微 生物叢を獲得していたのです。 微生物叢が改善されたら、歯石を除去します。その場合も、微生物叢が改善されていると、冷たいものがしみるというような症状が非常に少なく なることが知られています。 (なお、前歯においては短期間で歯茎が縮むので歯が伸びたような感覚が生じることがあります。そのような場合には残念ながら通常の治療では 元々骨が溶けている状態ですので改善は難しいようです。その場合は特殊な審美外科を行う必要があるかもしれません。 ) |

国際歯周内科学会研究会理念と使命

一般社団法人国際歯周内科学研究会理念と使命

理念:歯周内科治療を世界に広め、ペリオのない社会を実現する

使命:

1 歯周病治療に科学的な検査・診断を導入し、歯周内科治療の 世界標準化を目指す

2 口腔内微生物叢のコントロールを適正に行い、歯周病の改善と全身の健康増進に寄与する

3 抗生剤使用の正しい知識について研究・普及を行う

4 安心・安全な歯科医療のために院内感染防止対策の普及につとめる

歯周内科が目指しているもの

国際歯周内科学研究会の歯周内科が目指しているもの

- その理論や治療方法や治療結果が医学的に患者さんに理解しやすい。

- 普通の歯科医師や歯科衛生士が特別に意識が高くない患者さんを治療しても同じような効果が得られる。

- プラークの量を減らすのではなく、プラークの質を変えるという考え方。

- しかも痛みを伴わず、短期間で安全に安価に確実に成果が得られる。

- その状態が再感染しなければ、継続する治療。

- 術者も患者さんも楽な楽しい医療(メンテナンスを継続するための必要条件)

岡山大学名誉教授 山下敦先生

日本歯科医学会前会長 江藤一洋先生

@歯周内科が目指すプラークコントロールとは

従来の概念では

プラ―クコントロール量のコントロール

歯磨きだったり、歯のお掃除、歯石とり、歯周外科、高濃度次亜塩素酸水、オゾン水、中性機能水、リステリンやクロルヘキシジンなどによるプラークの管理で量を減らす。

したがって患者さんのプラークコントロールが悪くなれば再発しやすい。

歯周内科の概念では

プラークの質のコントロール

抗菌剤や抗真菌剤を使用してプラークの質を変える

したがって患者さんのプラ―クコントロールが悪くなっても再感染がなければ歯周病は再発しにくい